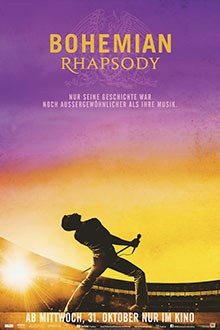

In „Bohemian Rhapsody“ wird die Geschichte von Freddie Mercury und seiner legendären Band „Queen“ nachgezeichnet.

Unter einer Rhapsodie versteht man eine Komposition, die keiner besonderen Form gehorcht, die kombiniert, variiert und nebeneinander stellt ohne dass die einzelnen Abschnitte sich als Funktionsglieder eines größeren Zusammenhangs auflösen.

Im Gegensatz dazu besitzen kulturindustrielle Erzeugnisse, besonders wenn sie die Biographie eines Weltstars zum Inhalt haben, meist den Mangel, dass sie eine Geschichte des Aufstiegs von Regelbrechern erzählen wollen und dabei Widersprüchliches aus dem Blick verlieren. Auch wenn in „Bohemian Rhapsody“ dieses Motiv vorherrschend ist, scheint in einigen Momenten der ambivalente Charakter Mercurys auf, ohne dass die Identitätsspannungen einseitig aufgelöst werden.

Als erstes Thema dieser Spannung verhandelt der Film Mercurys Loslösung von und Wiederannäherung an die familiäre Herkunft. Als Geste der Emanzipation legt Mercury seinen persischen Namen ab, sehr zum Missfallen des Vaters, der in seinem Sohn das kulturelle Erbe erhalten sehen möchte.

Während sich Mary Austin, mit der Mercury sich zu Beginn seiner Musikerkarriere verlobt, bei der ersten näheren Begegnung durch sein „exotisches“ Aussehen angezogen fühlt, zeigt der Film zu Beginn ebenfalls Szenen, in denen Mercury aufgrund seines Erscheinungsbildes rassistisch beleidigt wird. Erst mit dem Erklingen seiner Stimme bringt er die Spötter zum Schweigen. Wenngleich die Bewunderung für Kunstfertigkeit und Talent seinen minoritären Status als Einwanderer verschwinden lassen, schützt sie ihn nicht vor voyeuristischer Verurteilung seiner gleichgeschlechtlichen Sexualbeziehungen – eine Pressekonferenz gerät zu einer regelrechten Inquisition, die er nur mit Mühe abwehren kann. Auch die Beziehung zu Mary Austin wandelt sich durch Mercurys aufflammende Neugierde für das eigene Geschlecht im Verlaufe des Films mehrfach: zu Beginn sinnlich-erotisch, während der Zeit der Tourneen zunehmend distanziert, erhält sich die Liebe des Protagonisten zu dieser Frau bis zum Ende.

Daneben erzählt „Bohemian Rhapsody“ die Geschichte einer nicht krisenfreien Freundschaft zwischen Musikern und ihrer gemeinsamen Schritte zu Weltruhm und bedient dabei die Standards des Genres.

Auch wenn der Film über weite Teile das Klischee der schwulen Identitätsfindung umschifft, indem er den Fortbestand des romantischen Begehrens gegenüber Mary zeichnet, traut er sich letztlich nicht, die Form der Rhapsodie anzunehmen und mit den ungeschriebenen Regeln der Kulturindustrie zu brechen: Kurz vor dem Ende zelebriert er das Bild einer großen Versöhnung mit Familie und schwuler Identität.

Im Finale, bei einem karitativen Auftritt beim Live Aid Konzert 1985 zugunsten der Hungerleidenden in Äthiopien, wird Mercury endgültig als jene Projektionsfläche inszeniert, als die er dem Kinopublikum in Erinnerung bleiben soll: No time for losers, cause we are the Champions.

Fabian Samsa und Steven Heller

Weitere Buch-, Film- und Musikbesprechungen in der monatlich erscheinenden Druckausgabe der GWR. Schnupperabos gibt es hier.