Es ist heute wieder ein Bestandteil westlicher Kriegspropaganda, dass "Wir", der Westen, von "den Anderen" aus dem Osten, bedroht werden. Zudem rechtfertigt es milliardenschwere Aufrüstung und eine umfassende Militarisierung der Gesellschaft: Deutschland müsse wieder „kriegstüchtig“ werden, um der wahlweise roten oder russischen Gefahr aus dem Osten zu trotzen.

Im Sinne einer antimilitaristischen Herrschaftskritik ist es sinnvoll, diese Frontstellung West gegen Ost auch unter rassismuskritischen Aspekten zu reflektieren. Es geht darum, den antislavischen Rassismus bzw. anti-osteuropäischen Rassismus anderen Rassismen, wie dem kolonialen und den antiislamischen und ebenso dem Antiziganismus und Antisemitismus, zur Seite zu stellen. Dies ist umso wichtiger, als der antislavische Rassismus oft eng verbunden ist mit antiziganistischen, antisemitischen und sexistischen Stereotypen. Ein Blick zurück macht deutlich, dass es einerseits um die Konstruktion einer Gefahr geht, die andererseits kombiniert wird mit Dominanzansprüchen, die in koloniale Pläne münden.

Dass Gefahr aus dem Osten drohe, verbreiteten bereits die christlichen Missionare, die damit im 13. Jahrhundert die Christianisierung bzw. Zivilisierung bzw. Kolonisierung der „Slaven“ rechtfertigten. Mönche wussten: „Männer ohne Barmherzigkeit … slawische Fluten … Sie wickeln gefangene Christen mit ihren eigenen Gedärmen um einen Pfahl …“ (1)

In illustrierten Flugblättern des 15. und 16. Jahrhunderts setzt sich diese Feindbildkonstruktion fort: Es wurden „ 26 wagen vol die schönsten … Junckfrrawen und Frawen hinweg … geführet, und … vil schand und unehr damit getryben …“

Damals nannte man sie „Moscoten“, „Moskowiter“, zuvor Mongolen. Sie wurden dargestellt als Vergewaltiger und Mörder. Dass Zar Iwan „der Schreckliche“ genannt wurde, erreichte den Westen. Reisende des 17. Jahrhunderts bestätigten: „Wenn man die Russen nach ihren Gemüthern, Sitten und Leben betrachtet, seynd sie billich unter die Barbaren zu rechnen.“

Hinter der propagierten Zivilisationsmission verbergen sich Ausbeutungsinteressen: „… zur Sclaverey geborend seynd, … müssen sie … unter einem harten und strengen Joch und Zwang gehalten und immer zur Arbeit und zwar mit Prügeln und Peitschen angetrieben werden.“

Recht unverblümt deuten sich im 19. Jahrhundert koloniale Interessen an: „Slaven (sind) überall und unter allen Umständen zur Sklaverey bestimmt (welches Wort auch unstrittig von ihnen herkommt)“, behauptet im frühen 19. Jahrhundert August Wilhelm Schlegel. Es drohten dem Westen gefährliche Fluten von Natur aus folgsamer slavischer Untertanen – geführt von brutalen Despoten. „Aus Europa muss hinaus / Jeder absolute Graus! / Moskowiten oder Türken / Wollen uns entgegenwürken? / Kehrt nach Osten eure Taten, / Asiaten“, dichtet August Graf von Platen. Aus dem Osten käme also der „wesensfremde“ Asiate – ein Stereotyp, das über die Nachkriegs-BRD hinaus präsent blieb. Putin wird etwa in Abbildungen des „Spiegel“ nicht zufällig asiatisch gezeichnet.

Hegel rechnete die Slawen zu den „geschichtslosen Völkern“, der Linkshegelianer Arnold Ruge sah sie als die unfreien „Anderen“. Das „romanisch-germanische Prinzip der Freiheit“ fand sein Gegenstück im „slavische(n) Prinzip der Unfreiheit“. Auch Karl Marx und Engels „othern“ ähnlich. Erst spät sah Marx auch im Osten Befreiungspotentiale.

Weitere Dynamik gewinnt die Konstruktion dieses unfreien „Anderen“ auch in den oft als „Geburtsstunde der deutschen Demokratie“ bezeichneten Debatten der Frankfurter Paulskirche 1848. Einige Redner wollten ein Deutschland von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Dazu galt es „die asiatische Barbarei von Deutschlands Grenzen fernzuhalten…“. Sie hofften, „daß endlich einmal der Krieg beginnen muß zwischen der Cultur des Westens und der Barbarei des Ostens“. Die völkisch-nationalistische Aufrüstung definiert sich nicht nur gegen das Französische, sondern immer auch gegen das Russische: „Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ.“

Bereits die „Geburtswehen der deutschen Demokratie“ begleitet ein kolonial ausgerichteter antislavischer Rassismus. Patrioten träumten davon, Deutschland nach Osten zu erweitern und die dortige Bevölkerung auszubeuten oder zu vertreiben. Ende des 19. Jahrhunderts rüsteten die westlichen „Herrenmenschen“ dann mit Hilfe ideologisierter Naturwissenschaften biologistisch auf: „Die Geschichte ist eine Geschichte von Rassenkämpfen“, die Stärksten unterwerfen die Schwächeren, so die sozialdarwinistisch argumentierenden Rassenideologen. Ähnlich dachten bürgerlich-liberale Kräfte, so auch Max Weber, der als Soziologe die deutschen Sozialwissenschaften maßgeblich mitprägte. Er plädierte dafür, die „ physisch niedrigstehenden Polen“ aus den preußischen Teilungsgebieten zugunsten deutscher Bauern zu verdrängen. „Ein Ausleseprozeß“, finde statt, so Weber, die Folge sei, „daß die eine (Nationalität) der anderen weicht“. Weichen müssten Polen, Russen, Ukrainer – die Volksgruppen, die als „minderwertige“ Slaven konstruiert werden. Sie seien ökonomisch ineffizient und müssten unterworfen werden. Ein bis heute wirksames Stereotyp ist das der „Polnischen Wirtschaft“. Es meint: Faulenzen, Stehlen, Saufen, Lieben, melancholisch Herumlungern. Darum geht es in Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“, der bis ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder neu publiziert wurde: „Es gibt keine Race, welche so wenig das Zeug hat, vorwärts zu kommen und sich durch ihre Capitalien Menschlichkeit und Bildung zu erwerben, als die slavische.“ Dass dieser Roman auch durchzogen ist von einem widerlichen Antisemitismus, passt zum Kontext: Die antisemitischen Stereotypen, vor allem über „Ostjuden“, und die antislavistischen Stereotypen ähneln sich. Gerechtfertigt wird damit Verdrängung und Zwangsarbeit – Letztere auch schon während des Ersten Weltkrieges, allerdings nicht ganz so mörderisch wie unter der Nazi-Herrschaft.

Das Bedrohungsszenario „Osten“ funktionierte kriegspropagandistisch auch zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Selbst der Anarchist Erich Mühsam konnte sich der rassistischen Propaganda nicht entziehen und schrieb über „Horden aus dem Osten, die gegen die Kultur der westlichen Zivilisation kämpfen“.

In der Weimarer Republik kamen die „Fluten“ aus dem Osten – so die antislavistisch-antisemitische Propaganda – nicht als bewaffnete Horden, sondern, wie heute, als Flüchtlinge und Einwanderer. Viele Juden flohen vor Pogromen ins Deutsche Reich. Sie traf die doppelte Abwertung: „Ost“ und Juden. Die Nazis gingen im Inland gegen diese „Anderen“ vor und beim Überfall auf Polen und Russland auch als Kolonialmacht: Mord, Vertreibung, Verhungernlassen, Zwangsarbeit – etwa 27 Millionen von den Nazis zu Tode gebrachte sogenannte „Untermenschen“ aus dem Osten.

Nicht der Despot Putin, seine Oligarchen und seine Armee sind die Schuldigen, sondern „der Russe“. So wundert es nicht, dass russische Deserteure Probleme haben, in Deutschland Asyl zu bekommen. Und wer auf die rassistischen Momente der Kriegsberichterstattung aufmerksam macht, kommt leicht in den Verdacht, ein Putin-Freund zu sein

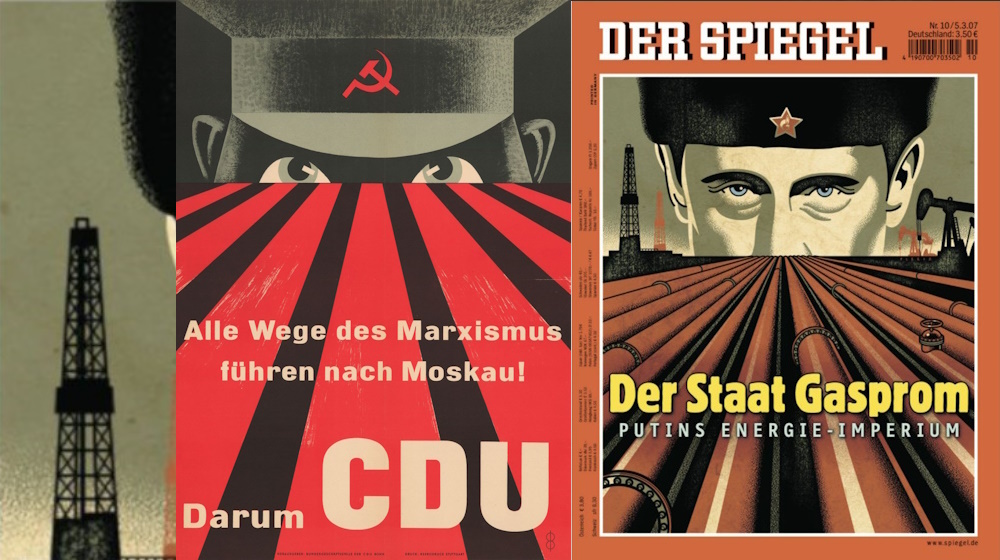

In der DDR feierte man nun die aus dem Osten, „von Staatswegen“, als Brudervolk und Befreier. Im „freien“ Westen verstärkten sich Antikommunismus und Antislawismus wechselseitig und die Vertreibung von mehr als zehn Millionen Menschen bestätigte das bekannte Bild vom „Bösen“ aus dem Osten. In der Wahlwerbung der CDU aus dem Jahre 1953 wird das deutlich: Abgebildet wird ein durch Hammer und Sichel an der Mütze als Sowjet-Russe kenntlich gemachter Soldat, der mit schmalen Augen offenbar „asiatisch“ gelesen werden soll. Von seinen Augen ausgehend verlaufen rote Strahlen auf die Schrift zu: „Die Wege des Marxismus führen nach Moskau! Darum CDU.“ Ähnlich ein NPD-Plakat – wieder Sowjetsoldat, wieder mit roten Strahlen: „Wehrt euch gegen die rote Gefahr: NPD.“ Das gleiche Motiv auf dem Titelbild des „Spiegel“ 2007, nun mit einem „asiatischen“ Putin und roten Rohren, die russische Energielieferungen symbolisierten: „Der Staat Gasprom. Putins Energie-Imperium.“

Kurzum: Die alten Feindbilder funktionieren immer noch oder immer wieder. Sie sind allerdings nicht immer eindimensional abwertend, sondern sind begleitet von scheinbar positiven Zuschreibungen. Denn „der Russe“ – ich karikiere hier die Klischees – hat auch Seele, trinkt, lustig wie er ist, jede Menge Wodka. Die Weite der russischen Taiga ist ein Sehnsuchtsraum. „Sehnsucht heißt das Lied der Taiga“, singt mit rauchiger Stimme Alexandra über die, auch für die Nazi-Wehrmacht, unerreichten Gebiete im Osten. Und die „Ostfrau“ – hier mischen sich sexistische und rassistische Momente – ist schön, willig und wild – etwa bei Marius Müller-Westernhagen: „Ihr Name war Natascha / sie kam aus Nowosibirsk / wir tranken Wodka aus Flaschen / sie hat mich beinah erwürgt …“ Nicht zu vergessen: „War einst ein Polenmädchen …“ Heino singt dieses deutsche Volkslied und ebenso: „Die Katja, die hat ja Wodka im Blut“. Sie sinkt willig in seine Arme, interessanterweise – sie dürfen einfach nicht fehlen – beim Gesang der „Zigeuner“ in der Taiga. Die Gruppe Tschingis Khan bestätigt das Bild von Wodka-trinkenden „Ostlern“, die sich „wild und geheimnisvoll“ in Moskau amüsieren. („Lass noch Wodka holen, denn wir sind Mongolen“.) Die Beispiele lassen sich fortsetzen. Hier noch, keinesfalls harmlos und hübsch verlogen, Iwan Rebroff, ein Fernseh- und Bühnenstar der 1970er bis 1990er Jahre, „othert“, wie die zuvor genannten „Kulturträger“ durch freundliche Exotisierung: Er singt das Lied vom einsamen Soldaten am Wolgastrand. Es erschien auf Platten, die mit „russische Volkslieder“ betitelt waren. Komponiert hat das „Wolgalied“ allerdings der Österreicher Franz Lehár. Iwan Rebroff, die „schönste Stimme Russlands“, sang gerne in der Fantasieuniform eines Kosaken, in Pelzmantel und Fellmütze im Schlitten sitzend, mit künstlichen Schneeflocken im Vollbart in einer Kulisse mit Balalaika-Spielern am Lagerfeuer. Er brachte die russische Seele und die Sehnsucht nach der Weite der Taiga in die Enge der deutschen Wohnzimmer, Viertel nach acht, gleich nach der Tagesschau. Tatsächlich war der Spandauer weder Russe noch hieß er Iwan Rebroff, sondern Hans Rolf Rippert. Dieser (deutsche) „Russe“ wurde geliebt, der „bolschewistische“ Russe dieser Zeit eher nicht. Er blieb während des Kalten Kriegs die „rote Gefahr“, der Kommunist aus dem Osten, mit imperialistischen Weltbeglückungszielen. Die Gefahr aus dem Osten ist geblieben, die unterstellten imperialistischen Ambitionen ebenfalls, doch der Akteur heißt nicht mehr Iwan der Schreckliche, sondern Putin.

Die alten rassistischen Bilder von der Russin, die nach Bedarf auch die Ukrainerin sein kann – so genau nehmen es diejenigen nicht, die sie wiederholen – sie bieten eine Projektionsfläche für sexistische Fantasien und Bedrohungsängste. In den westlichen Medien haben sich Sprachregelungen etabliert, die die traditionellen Bilder von der Gefahr aus dem Osten reproduzieren. Die Rede ist von besonders brutaler Vergewaltigung, von Folterkeller, auch solche speziell für Kinder usw. Die traditionellen Bilder vom barbarischen Russen werden variantenreich bestätigt und suggerieren, dass Folter, Mord und Vergewaltigung einzig eine russische Kriegsspezialität sei und dass der Westen anständig und „demokratisch“ Krieg führe.

Geleugnet werden soll hier nicht, dass es zu schweren Kriegsverbrechen gekommen ist und kommt, widersprochen wird nur, dass es einen gerechten und anständig geführten Krieg gibt.

Um einen Krieg und Aufrüstungen akzeptabel zu machen bei einer Bevölkerung, die noch vor einigen Jahrzehnten zu Hunderttausenden gegen Aufrüstung auf die Straße gegangen ist, bedarf es einer entsprechenden Zurichtung des vermeintlichen Gegners. Dazu dienen Rassismen. Applaudiert und mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels bedacht werden Autoren wie der Schriftsteller Serhij Zhadan. Er schrieb: „Die Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Bildung zu vernichten.“ Er ruft in seinem Buch pauschal „den“ Russen zu: „Horde, Verbrecher, Tiere, Unrat. (…) Brennt in der Hölle, ihr Schweine.“

Der Journalist Thomas Schmid zieht in „Die Welt“ vom März 2022 die Konsequenz: „Es ist jetzt nicht die Zeit, die Größe russischer Kultur zu feiern. Auch sie ist Teil der imperialen Selbstüberhöhung Russlands.“

Der russische Pavillon auf der Biennale in Venedig wurde 2022 geschlossen, andere Kunst- und Kulturveranstaltungen von russischen Künstler*innen abgesagt. Die Sacharow-Preisträgerin Oleksandra Matwijtschuk erklärt unter großem Applaus im EU-Parlament, dass „die unvorstellbare Grausamkeit (..) zu einem Teil der russischen Kultur geworden“ sei.

Der Rassismus greift:

Nicht der Despot Putin, seine Oligarchen und seine Armee sind die Schuldigen, sondern „der Russe“. So wundert es nicht, dass russische Deserteure Probleme haben, in Deutschland Asyl zu bekommen. Und wer auf die rassistischen Momente der Kriegsberichterstattung aufmerksam macht, kommt leicht in den Verdacht, ein Putin-Freund zu sein oder ein Opfer der Putin-Propaganda.

(1) Ich verzichte darauf, die Zitate im Einzelnen nachzuweisen. Zu finden sind sie vor allem in: Jannis Panagiotidis, Hans-Christian Petersen: Antiosteuropäischer Rassismus in Deutschland. Geschichte und Gegenwart, Weinheim und Basel 2024, sowie in: Wolfgang Wippermann: Die Deutschen und der Osten. Feindbild und Traumland, Darmstadt 2007 und in: Wolf D. Hund: Wie die Deutschen weiss wurden. Kleine (Heimat)Geschichte des Rassismus, Stuttgart 2017. Vor allem aus diesen Publikationen beziehe ich meine Information. Sie sind außerordentlich lesenswert. Meinen Ausführungen liegen ebenfalls Interviews zu Grunde, die ich mit Christian Petersen, Anastasia Tikhomirova und Peter Lange geführt habe. Einige Aspekte, vor allem den intersektionellen der Durchdringung von Sexismus und Rassismus, reflektiert auch Anastasia Tikhomirova in ihrem Buch „Stromlinienunförmig“, Münster 2023. Zu meinem Hintergrund siehe auch: Rolf Cantzen: Deserteure. Die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht, Springe 2025.

GWR-Autor Rolf Cantzen ist Journalist und Autor u.a. von „Weniger Staat – mehr Gesellschaft. Freiheit, Ökologie, Anarchismus“ (Trotzdem Verlag 1995).

2024 wurde er für sein Radiofeature für den Deutschlandfunk „Deserteure in der Geschichte: Nicht töten und nicht getötet werden“ mit dem Alternativen Medienpreis in der Sparte Geschichte ausgezeichnet.

Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Ausgabe der Graswurzelrevolution. Schnupperabos zum Kennenlernen gibt es hier.